Von Guido Dörheide (16.08.2022)

Wieder einmal mehr begann alles ganz harm- und arglos. Die Töchter sind im Urlaub, ich habe nichts verplant, müsste mal wieder Leute sehen und frage deshalb Frank, ob er mal in den nächsten Tagen Bock auf ein Bier hätte. Und er schlägt das Lammer Open Air als Treffpunkt vor. Ich hatte schon überall in der Stadt die „Extrabreit“-Plakate gesehen und dachte, oh Hammer, dachte ich, da spielen solche Hochkaräter schon seit Jahren und ich war noch niemals da. Sowas gehört geändert. Wobei – ich habe zwar gut ein Fünftel meines bisherigen Lebens virtuell an der FernUni in Hagen verbracht, kann aber mit den dortigen Musikschaffenden (Nena, Extrabreit) oft nur wenig anfangen. Dann sah ich, dass The Twang ebenfalls dort auftreten und Lamme war gesetzt. Ich habe dann also am Vortag beim – sehr sympathisch anmutenden und wunderschön eingerichteten – Friseursalon neben dem Festivalgelände zwei Tickets erstanden und bin dann am Samstag mit meinem 9-EUR-Ticket per Bus (von Haustür zu Haustür in weniger als 9 Parsecs – ohne Umsteigen!) gen Lamme gereist. Zivile Getränkepreise, supernette freiwillige Helfer/-innen, gastrologische Versorgung dank Bratwurst-und-Backschinken-Stand aufs Beste gesichert, dazu ein aufgeräumtes, übersichtliches und mit einer wahrhaft professionellen Bühne bestücktes Festivalgelände – möge der Spaß nun beginnen!

Vor The Twang:

Und das tut er. Das Festival wird eröffnet von Carlos Manzano, dem supersympathischen Bluesgitarristen aus Braunschweig mit spanischen Wurzeln. Er beginnt seinen Auftritt mit einer sehr folkigen, akustischen Version von „You Shook Me All Night Long“ von AC/DC – super klasse. Darauf folgt „Personal Jesus“ von Depeche Mode – sehr an die Version von Johnny Cash angelehnt – aber mit einem schöön jazzigen Klavier als Zugabe on top obendrauf. Die bisherigen drei auf der Bühne zugangenen Bandmitglieder wechseln sich dabei mit dem Gesang ab – und ringen den Klassikern dabei ganz neues Leben ab.

Anschließend holt Carlos Manzano Grazia Sposito, die italienische Sängerin aus Wolfsburgo, auf die Bühne und dann geht der Auftritt richtig los, und zwar mit „Legendary“ von Welshly Arms (ein wahrhaft apselut zeitloser Klassiker, von dem man nicht denken mag, dass er noch gar nicht so viele Jahre auf dem Buckel hat), so eindringlich und gefühlvoll gesungen, dass es den Zuhörenden eine Gänsehaut verursacht. Dazu spielt Manzano – ein Linkshänder (danke Frank für diese Beobachtung), weshalb seine Telecaster immer irgendwie umgekehrt herum aufgehängt anmutet (was sie ja auch ist) – super gefühlvoll auf der Gitarre, teils mit geschlossenen Augen und immer mit einem Lächeln im Gesicht. Sposito hört derweil nicht auf, ihr Publikum zu verzaubern, und singt beispielsweise „Valerie“ von Amy Winehouse in einer Art und Weise, die der Originalinterpretin in nichts nachsteht, und macht aus „Weak“ von Skunk Anansie ein souliges Bluesstück, als hätte das schon immer so gehört. Eine super sympathische Eröffnungsband für ein Festival, das auf noch viel mehr Highlights hoffen lässt.

The Twang:

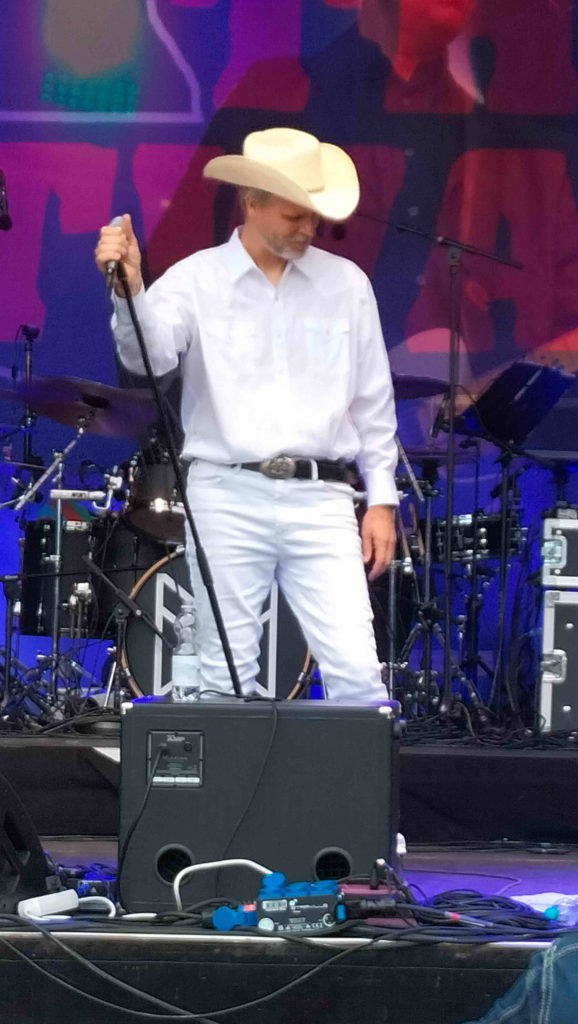

Ja Hammer – bei C&A verkaufen sie jetzt Cowboyhüte! War zumindest mein erster Gedanke, als The Twang die Bühne betraten – alle korrekt nach den Regeln der Country-und-Western-Kirche gekleidet, aber die Hüte, also ja, muss man mögen! Mit „Jumpin‘ Jack Flash“ von den Rolling Stones beginnt das Set von The Twang – und vom ersten Ton an wird dem Publikum unmissverständlich klargemacht, dass jetzt eine Stunde lang beide Arten von Musik gespielt werden: Country und Western. Mit einer Messerspitze Rockabilly. Es folgt „Zombie“ von den Cranberries – same old theme since nineteen-sixteen, in your head in your head – yeeee-haw!!! Und das wirkt nicht mal blasphemisch – The Twang machen aus jedem Song, den sie in die Finger und unter die Pedal-Steel kriegen, einen Country-Song, und das wirkt niemals parodistisch, sondern immer so, als hätte jeder Song immer schon so gehört. Auf „Zombie“ folgt „Friday I‘m In Love“ von The Cure. Suuuuper. Das Original habe ich mir schon in den frühen 90ern überhört, an der Version von The Twang kann ich mich nicht satthören. Danach „Basket Case“ (von mir zualleranfangst missinterpretiert als Paranoid von Black Sabbath) von Green Day und – Oh Hammer!!! „Angel“ vom großartigen Robbie Williams.

Dann tippt mir auf einmal jemand auf die Schulter und – quasi als Gürtel zum Hosenträger, von hinten durch die Tür ins Auge – steht auf einmal mein Chef M. nebst bezaubernder Gattin vor mir und entpuppt sich als glühender The-Twang-Fan. Und The Twang erweisen sich dieses Fantums wieder einmal mehr als würdig – sie spielen „Heroes“ von David Bowie, als wäre es ein Song von Peter Maffay, und ich bin 100% sicher, dass sie beim ersten Refrain „We can be Peter“ anstelle von „We can be Heroes“ gesungen haben.

Meine Lieblingstante würde sagen „Wir haben Kakao geschrien“, die Belegschaft des Döner-Imbisses im Sauerland „Wir haben uns hingelegt und abgekackt“ – ich schwankte während des ganzen The-Twang-Auftritts immer zwischen Totlachen ob der grotesken Einfälle dieser Band und Niederknien ob ihrer musikalischen Virtuosität. Ich muss gestehen – ich liebe Country, und The Twang verstehen, ihn zu spielen. Die Songauswahl macht ein ums andere Mal deutlich, wie besonders bedeutend die Originalkompositionen sind, dass sie sich mit einer solchen Würde in den einzigen Stil, der Sonntag, Mutter, Gefängnis, sich betrinken und Trucks in einen gemeinsamen, sich einander unbedingt bedingenden Kontext pressen lässt, pressen lassen.

So zum Beispiel „You‘re My Heart, You‘re My Soul“ von Modern Talking. Yee-haw, Sie haben richtig gehört, auch daraus lässt sich ein Country-Song machen, der so klingt, als hätte er nie anders geklungen, sondern genauso gemusst. Das Stück geht ansatzlos in „No Limits“ von 2Unlimited über – The Twang machen keine Gefangenen und kennen weder Wenn noch Aber. Frank und mir tat an der Stelle schon der Bauch weh vor lauter High-Perfomance-Schmunzeln, und zumindest mir liefen permanent die Tränen der Rührung runter, wie abgrundtief ehrlich und schön Country-Musik ist, wenn man sie beim Spielen ernst nimmt und wenn man seine Instrumente beherrscht – beides trifft auf The Twang in extrem hohem Maße zu – aber der Höhepunkt stand noch bevor. „All in all it‘s just a – nother Brick in the Wall – yeeeaaaahhh!“ The Twang machen aus Pink Floyds kinderchorbewehrtem Super-Depri-Chartbreaker „Another Brick In The Wall Pt. 2“ ein fröhliches Country-/Rockabilly-Stück, das man auch in „Zurück in die Zukunft Pt. 1“ gut hätte unterbringen können.

Nun reichte es eigentlich, The Twang haben zur Genüge bewiesen, dass Country „the only genre that matters“ ist, aber sie legen immer und immer wieder noch eine gewaltige Schüppe on Top obendrauf: „Ace Öf Spades“ von Motörhead – im Original schon eines meiner unbedingten Lieblingsstücke – von The Twang nochmal unglaublicher als im Original dargeboten. That‘s the way I like it Baby – I don‘t want to live forever. Yee-haw. Und zwischendurch schaut Sänger Hank Twang immer wieder unter seinem Cowboyhut in die endlose Prärie, dass man ihm ansieht, dass er immerfort echt schwierige Entscheidungen ganz alleine mit sich selber ausmachen muss, Marshall Twang und Beano van Twang duellieren sich gegenseitig virtuos mit den Gitarren, Matt „Boom Boom“ Twang gibt alles am Schlagzeug und Randy Twang gibt alles an der Bassgitarre und beim Background-Gesang. Besonders hervorzuheben ist Karsten Brudy an der Pedal Steel – ohne den Einsatz dieses Instruments hätten sich nicht gar so viele Leute im Publikum unglücklich in ihren linken Nachbarn verliebt. Zum Beispiel Chef M., der ob dieser Aufforderung Hank Twangs wild um mich rumhüpfte, nur damit ich nicht plötzlich sein linker Nachbar bin.

Auf „Ace Öf Spades“ folgt „Get It On“ von Turbonegro – und darauf zwei unsterbliche Hits zweier schmächtiger Gestalten aus dem New Yorker Central Park zu Ed Kochs Zeiten: Bei „The Boxer“ kriegt das Publikum von Hank Twang das Singen gelernt – mittels des unsterblichen, an Aussagekraft durch nichts zu überbietendem Refrain „Lie la lie, lie la lie la lie la lie – Lie la lie, lie la lie la lie la lie, la la lie la lie.“ Das Publikum sind in ganz hervorragender Art (hihi – no pun intended) & Weise mit und wird prompt von Hank Twang mit den Worten „Ihr seid wunderbare Art Garfunkels“ beleidigt. Das macht er allerdings gleich beim nächsten Song wieder gut: Es folgt „The Sound Of Silence“ von eben denselben Simon & Garfunkel, wundervoll vermischt mit „Ghost Riders In The Sky“, wieder einmal mehr singt das Publikum mit („Yippie-yi-yo – Yippie-yi-jay“) und wird von Hank Twang gelobt, also quasi rehabilitiert mit den Worten „Oh – Ihr seid auch super Paul Simons!“ Es folgen „Yesterday“, „Beat It“ und danach, wie Hank Twang es in der Anmoderation ankündigt „eine Symbiose aus Claudia Cardinale und Procul Harum“ – nämlich „A Whiter Shade Of Pale“ mit einem ordentlichen Schuss Ennio Morricone. Zwischendurch hakt Hank Twang immer wieder nach, wie es denn mit dem unglücklich Verlieben im Publikum so laufe. Nach diesem Auftritt könnte man nach Hause gehen und das Eintrittsgeld wäre bereits sehr gut angelegt gewesen – Bedankt, The Twang! Bedankt, Carlos Manzano und Grazia Sposito! – aber es geht ja noch weiter.

Nach The Twang:

Unmittelbar nach The Twang betreten Maniax – ebenfalls aus Braunschweig, teilweise sogar direkt aus der legendären Festivalhochburg „Lammööööö!!!“ – die Bühne. Gitarrist Lasse rührt das Publikum zu Tränen mit der Geschichte, dass er im Alter von 6 Jahren unten vor der Bühne stand und sagte: „Papa – irgendwann stehe ich da oben!“ – und in diesem Jahr steht er nun tatsächlich da. Und gibt – unglaublich sympathisch und authentisch – die Rampensau und stiehlt Bassist und Sänger Sven des öfteren die Show und bringt das Publikum bei Cover-Songs wie „Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller erst zum Mitsingen und dann zum bedingungslosen Abfeiern. Und ich muss zugeben – den Song der Sportfreunde Schnuller verabscheue ich total – aber von Maniax live dargeboten ist er ein Ereignis. Ebenso wie das ebenfalls von mir nicht allzu geschätzte „Cordula Grün“ – aber mit im Tutu dazu tanzender, männlicher Cordula und mit einer dermaßenen Spielfreude vorgetragen rockt der Song das Lammer Open Air apselut. Bei „Dance With Somebody“ von Mando Diao beweisen Maniax wieder einmal mehr, dass sie den Originalinterpreten in Nichts nachstehen, eher im Gegenteil. Besser gefallen haben mir ohnehin die Eigenkompisitionen der Lokalmatadore – ob es das selbstbetitelte „You‘re A Maniac, Too“ oder die neuen Stücke wie „Baby Blue“ sind – Sven, Lasse, Justin und Johnny haben es raus, wie man mit punkig/poppigem Rock‘n‘Roll mit leichten Metal-Einschlägen supertolle Ohrwürmer herstellt und das Publikum durch 1a Bühnenpräsenz und ein authentisch-sympathisches Auftreten dermaßen auf seine Seite zieht, dass es einen eigentlich gar nicht mehr von der Bühne lassen möchte.

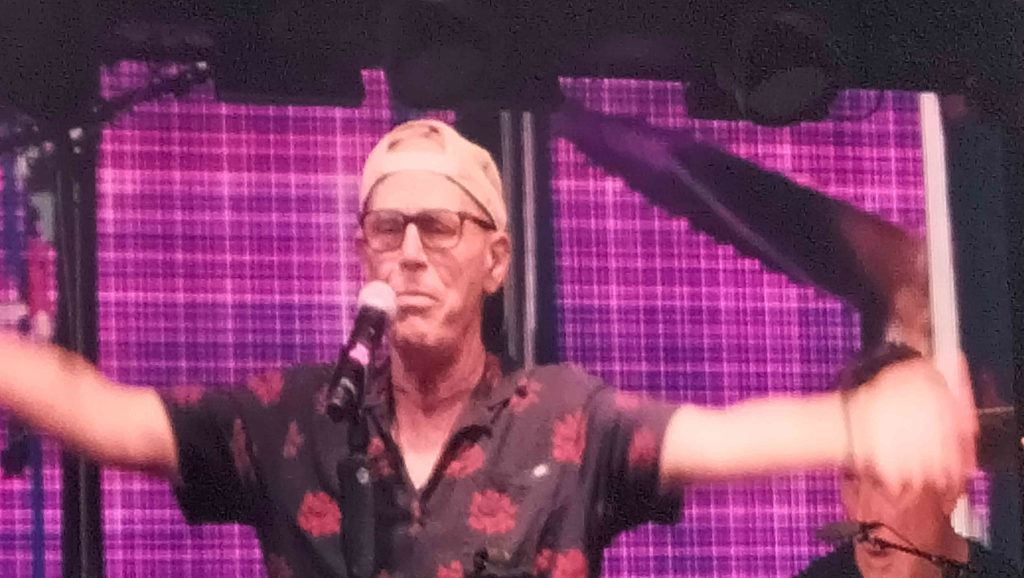

Anschließend folgt der als solcher plakatierte Haupt-Act Extrabreit. Um das Auditorium auf die Heroen des – ja, was eigentlich? Deutschpunk, NDW, Deutschrock? – vorzubereiten, ertönt ein Klassik-Potpourri, aus dem ich als Nicht-Extrabreit-Kenner zumindest „Hurra hurra die Schule brennt“ und „Flieger, grüß mir die Sonne“ heraushöre.

Dann betreten die Helden aus den 80ern die Bühne – wobei der zweite Gitarrist Bubi Hönig und der Bassist Lars Hartmann erst seit 1991 bzw. 2002 an Bord sind – und Jubel im Publikum macht sich breit. Extrabreit sozusagen. Kai Havaii sieht aus wie eine Mischung aus dem jungen Stephan Remmler und dem späten Rolf Zacher, trägt seine Schirmmütze verkehrtherum und erobert die Herzen der Zuschauenden im Sturm. „Wir sind hier, um den guten alten Deutschrock zu zelebrieren!“, sagt er – und aus Havaiis Mund klingt „Deutschrock“ nicht nach abwertender Herabwürdigung, sondern nach einem Versprechen. Havaii ist gut bei Stimme, wirkt körperlich fit und holt das Publikum bereits bei den ersten Tönen ab und nimmt es mit auf eine Reise in die frühen 80er Jahre. Unsterbliche Klassiker wie „Polizisten“ (mit ewig langem, wundervollen Gitarrensolo), die besagte brennende Schule, Karl-Heinz-Jürgen („Wir könnten so heiß sein“) u.v.a.m. werden wahrlich virtuos (hammerhart klingendes und saupräzise gespieltes Schlagzeug, sich wunderschön und mit brachialem Sound die Bälle zuspielende Gitarren, die Les Paul und die Strat ergänzen sich dabei auf das Wunderbarste – und Larsson am Bass stiehlt nicht nur optisch den deutlich älteren Bandkollegen die Schau, sondern sorgt für wundervoll mannschaftsdienliche tiefe Töne) und leidenschaftlich – nicht etwa einfach nur routiniert heruntergerockt und mit neuen Songs angereichtert, die das Publikum ebenfalls erreichen (beispielsweise das wirklich sehr gute „Gib mir mehr davon“ vom 2020er-Album „Auf Ex!“) – nein, Extrabreit feiern ihr Werk, machen eindrucksvoll deutlich, wie sehr sie es genießen, vor dem Lammer Publikum zu stehen, und bieten dabei das volle Brett – einzig den Gesang wünscht man sich manchmal weniger von den Instrumenten in den Hintergrund gedrängt, weil es bei Extrabreit auch immer gut was zum Hinhören und drüber Nachdenken gibt. Aber das ist immer das Problem bei Festivals, auf denen mehrere Bands dieselbe PA nutzen müssen: Der Sound wird nie jeder Band zu 100% gerecht. Wobei man den Lammer Organisatoren wirklich attestieren muss, dass sie allen beteiligten Bands eine superprofessionelle Location und wie am Schnürchen klappende Organisation zur Verfügung gestellt haben, die sich hinter wirklich gar nichts verstecken muss. Zum Ende des Extrabreit-Sets verlässt Kai Havaii die Bühne und überlässt diese den Bandkollegen, die noch einmal einige Minuten mitreißend vor sich hin jammen und Larsson ein wundervolles Basssolo spielen lassen – welch ein Super-Abgang einer legendären Band.

Anschließend eine kurze Umbaupause und Rÿffhuntr betreten die Bühne. Eine Band, die alles richtig macht: Angefangen von den Heavy-Metal-Ümläüt-Punkten auf dem Ypsilon über die Original-80er-Spandexhosen, den teilweise pink glitzernden Instrumenten bis hin zur Angewohnheit, die Saiteninstrumente im Moment des Solierens gekonnt in der Senkrechten auszubalancieren – hier werden die 80er Jahre nicht nur wiederaufleben gelassen, hier finden sie genau jetzt statt. Rÿffhuntr gehen hier again on their own, starten den Final Countdown, geben der Liebe einen schlechten Namen und performen dabei 100% authentisch im wahren Geiste der 80er Jahre. Lange Dauerwellen, Sonnenbrillen und Stirnbänder runden optisch das ab, was akustisch einer Zeitreise in die Epoche gleichkommt, in der Hardrock vor allem eins war: eingängig – und saupeinlich. Das Publikum feiert es, und das zu Recht. Irgendwann beginnen Rÿffhuntr dann, ein psycheldelisches Instrumental zu spielen und supergekonnt zu jammen – wieso machen die das auf einmal? Ganz einfach: Weil hinter dem Festivalgelände in diesem Moment ein Feuerwerk beginnt, das das Auditorium für mindestens 20 Minuten in den Bann zieht. Es blitzt, donnert, explodiert, leuchtet, knallt und ballert, dass es einem die Tränen der Ehrfurcht auf die Backen zaubert. For those about to rock – we salute you. Rÿffhuntr liefern den Soundtrack dazu und schaffen so ein unvergessliches Erlebnis für das gesamte Publikum. Und setzen, als die Pyrotechnik dann irgendwann alle ist, ungerührt ihr Konzert fort und rocken weiter, als gäbe es kein Morgen. Und das ist, warum ich springe. Springe. Und danke an Vanessa und Andreas, dass wir diesen letzten Act beim Lammer Open Air 2022 gemeinsam mit guten und extrem lustigen Gesprächen und elektrolytehaltigen Erfrischungsgetränken gemeinsam erlebt haben können. Lammer Open Air 2023? Auf jeden Fall, diese Veranstaltung schreibt sich der restlos begeisterte Rezensent fürderhin in jedem Jahr in den Terminkalender rein. In Rot. Mit nem Edding. In Extrabreit.

P.S: Was mir ja berufsbedingt keine Ruhe ließ, war, dass Kai Havaii von Extrabreit mittendrin bei „Flieger…“ sagte: „Wir haben die maximale Höhe erreicht – jetzt stellen wir mal kurz den Motor aus.“ Liebe Loide, das geht so nicht! Ausfallende Triebwerke müsst Ihr nach der Verordnung (EU) Nr. 376/2014 melden. Und zwar innerhalb von 72 Stunden. Somit ist es agreed mit meinem Kollegen R.: Extrabreit kriegen einen Organisations-Account im EU-Meldeportal, damit sowas zukünftig immer compliant mit der Rule erfolgt.